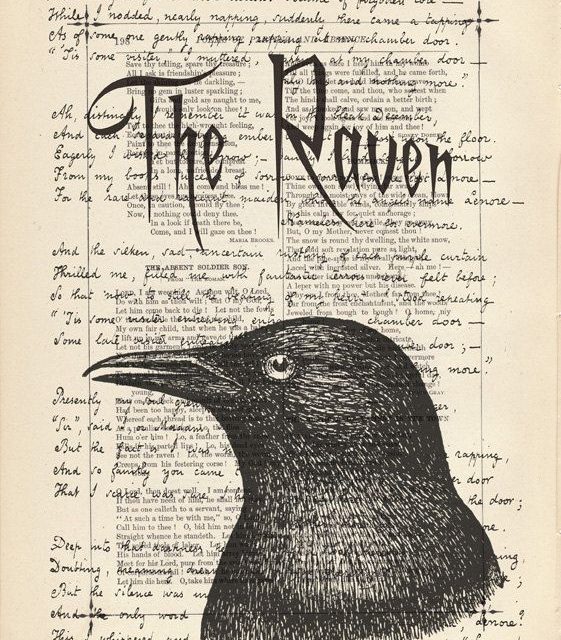

Il CORVO (1845)

Una tetra mezzanotte, meditando, stanco e debole

Sopra tomi antichi e strani di perdute conoscenze,

Con il capo tentennante, quasi mezzo addormentato,

Ecco a un tratto un lieve battito, come chi grattasse piano

Come chi grattasse piano alla porta della stanza.

«Non è che un visitatore», mormorai, «Che batte piano

alla porta della stanza –

Questo solo, e nulla più.»

Ah, ricordo chiaramente ch’era un tristo assai dicembre,

E ogni brace moribonda proiettava il proprio spettro.

Agognavo all’indomani: – vanamente avea cercato

Di trovare nei miei libri qualche tregua alla mia pena –

Pena per Leonore perduta –

Per la rara e risplendente giovinetta a cui hanno dato

Nome gli angeli Leonore –

Che qui un nome avrà mai più.

Ed il serico frusciare, così incerto delle tende

Rosse mi facea tremare – mi colmava

di fantastici terrori sempre prima sconosciuti.

Così ora, per tacere il pulsare del mio cuore, ritto in piedi ripetevo

«Non è che un visitatore che mi supplica d’entrare dalla porta della stanza; –

Qualche ospite in ritardo che mi supplica d’entrare;

Questo solo e nulla più.»

E d’un tratto ebbi coraggio; cancellai l’esitazione,

«Oh signore», dissi, «o Dama, perdonatemi, v’imploro;

Ma di fatto ero assopito e così lieve bussaste

E così sommessamente voi bussaste alla mia porta,

Che mi parve appena udire» – e qui spalancai la porta; –

Solo buio e nulla più.

Scrutai a lungo nella tenebra, ritto, incerto, spaventato,

Dubitante e poi sognando sogni che prima mortale

osò mai nemmen sognare.

Ma il silenzio era profondo e la tenebra spietata

Ed un’unica parola – bisbigliata – fu «Leonore!»

Questo era il mio sussurro ed un’eco mormorante

mi rispose, «Leonore!»

Solo questo e nulla più.

Ritornando nella stanza, la mia anima un incendio,

Presto ancora udii bussare con più forza del passato.

«Di sicuro» dissi, «certo è qualcosa alla finestra:

Su vediamo cos’è mai; ch’io disveli quel mistero –

Che il mio cuore un po’ si calmi e che io sveli il mistero; –

Solo il vento e nulla più!»

E l’imposta spalancai quando, un frullo e un batter d’ali,

Entrò un Corvo maestoso, di remoti giorni sacri.

Non mi fece riverenze; né un istante stette fermo,

Ma s’andò a posare sopra l’architrave della porta

come un nobile signore o milady, appollaiato

sopra il busto di Minerva che sovrasta la mia porta.

Fermo, immoto e nulla più.

Poi l’uccello nero ebano fece sì che in un sorriso

Io sciogliessi le altre angosce, col decoro grave e nobile

del severo atteggiamento.

«Pur se il ciuffo hai tu rasato, di sicuro tu sei fiero», dissi,

«corvo torvo, orrido e antico che veleggi dalle plaghe

della Notte – dimmi quale nome nobile hai tu

sopra il lido plutoniano ch’è confine della Notte!»

Disse il Corvo, «Mai non più.»

Molto mi meravigliai nell’udir quell’uccellaccio favellare tanto chiaro,

Pur se quella sua risposta non aveva senso alcuno

e a sproposito veniva;

Ché chi mai può convenire, che vivente creatura

Mai abbia visto un tale uccello sulla porta di una stanza.

Un uccello o altro animale sopra il busto cesellato sulla porta della stanza.

Il cui nome è «Mai non più.»

Ma, posato solitario sopra quel busto sereno, solamente disse il Corvo

Sol quell’unica parola, come se vi riversasse

per intero la sua anima.

E null’altro disse ancora – e non piuma scosse o mosse –

Finché appena bisbigliai, «Altri amici son fuggiti prima d’ora-

E domattina egli pur mi lascerà, come già ogni mia speranza.»

E l’uccello: «Mai non più.»

Mi sorprese quel silenzio, rotto solo dalla replica

così a senso pronunciata.

«Senza dubbio», dissi allora, «quel che dice non è altro

che soltanto dire sa

E l’ha appreso da un padrone incalzato da Sciagura impietosa

Ancora e ancora, tal che un solo ritornello era quello dei suoi canti –

Che i suoi pianti disperati con quel triste ritornello ebber chiusa

Sempre quello, sempre quello

“Non più mai – mai non più”.»

Ma quel Corvo, trasmutò le mie tristi fantasie

nuovamente in un sorriso

Ed allora trascinai proprio accanto a lui e alla porta

e poi al busto una poltrona:

Poi, affondato nel velluto, presi allora a collegare

Fantasia e fantasticare e mi chiesi che volesse

dire mai quell’uccello antico e infausto –

Cosa mai quel tristo, goffo, spaventoso e infausto uccello –

Dir volesse nel gracchiare «Mai non più.»

Ciò, seduto, riflettevo, ma non sillaba volgevo

All’uccello i cui occhi accesi mi bruciavano nel petto;

Questo ed altro ripensavo, con la testa reclinata

Sul velluto del cuscino che la lampada assetata riguardava avidamente,

Ma il velluto del cuscino viola, che la lampada assetata

riguardava avidamente

Lei non premerà mai più!

Poi parve addensarsi l’aria, con profumi ch’esalavano

da invisibile incensiere

Oscillato da alati angeli, i cui passi tintinnando

risonavano sul marmo.

«Infelice», gridai allora. «è il tuo Dio che li ha mandati –

con questi angeli ti invia un sollievo ed un nepente

al ricordo di Leonore!

Su trangugia quel nepente e dimentica Leonore!»

Disse il Corvo, «Mai non più.»

«Oh Profeta!» dissi, «creatura dell’inferno! – ma profeta nondimeno

che sia tu diavolo o uccello! –

Che ti mandi il Tentatore, o tempesta abbia inviato,

Solitario ma indomato in questo deserto incantato –

In codesta mia magione dell’Orrore – dimmi imploro –

Vi è – vi è un balsamo in Gilead? Dimmi, dimmelo, t’imploro!»

Disse il Corvo, «Mai non più.»

«Oh Profeta!» dissi, «creatura dell’inferno! – ma profeta nondimeno

che tu sia diavolo o uccello!

Per quel Ciel che ci sovrasta – per quel Dio che entrambi amiamo –

Di’ a quest’animo gravato dal tormento, se nell’Eden

Sì distante stringerò la cara santa a cui Leonore

nome gli angeli hanno dato –

Stringerò la risplendente giovinetta rara a cui hanno dato

nome gli angeli Leonore?»

Disse il Corvo, «Mai non più.»

«Sia un addio questo tuo dire, uccellaccio di sventure!»

gridai alzandomi all’impiedi –

«Fa’ ritorno alla tempesta ed al lido plutoniano

della Notte!

Non lasciare piuma nera a ricordo del mentire che hai dianzi pronunciato!

Lascia intatto il mio silenzio! Lascia il busto sulla porta!

Togli il becco dal mio cuore e il tuo corpo dalla porta!

Disse il Corvo, «Mai non più.»

Ed il Corvo non s’alzò; sempre posa, sempre posa

Sopra il bianco busto pallido di Minerva sulla porta;

E i suoi occhi hanno l’aspetto di un demonio sognatore

E la luce della lampada che lo inonda getta l’ombra

sua di sopra il pavimento;

La mia anima dall’ombra che per terra aleggia immota

non si alzerà – mai più!

Edgar Allan Poe

The Raven